Mettiamo per un momento l’Odissea di Omero accanto alla Bibbia, quella riletta nei secoli dalla tradizione cristiano-cattolica, e subito ci troviamo davanti a due specchi dell’animo umano, diversissimi eppure incastonati nello stesso scrigno della cultura occidentale. Da una parte c’è Ulisse, l’uomo dall’ingegno pronto, che quasi si prende gioco degli dèi – Poseidone in testa – per riconquistare la sua Itaca; dall’altra i personaggi delle Scritture, i quali si muovono sotto lo sguardo di un Dio unico, spesso chinando il capo al suo volere. Due racconti che sembrano lontani, quasi opposti, ma che insieme hanno tessuto la trama di ciò che siamo: un po’ ribelli come il greco, un po’ in cerca di senso come i figli della Bibbia.

Ulisse: l’Uomo che sfida le Divinità

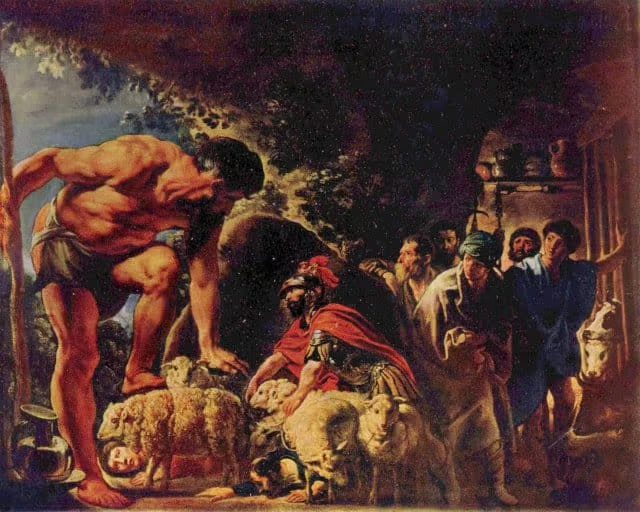

Ulisse è un tipo che non si arrende, uno che quando acceca Polifemo – il figlio di Poseidone – sa che sta tirando la corda con un dio vendicativo. Eppure non si ferma. Con quell’astuzia che i greci chiamavano mētis, si inventa stratagemmi, supera tempeste e ostacoli di ogni genere, e alla fine torna a casa. Quando fa ritorno a Itaca egli non si limita a salutare tutti con un sorriso: fa piazza pulita dei Proci, quei pretendenti che gli avevano invaso la casa. È una giustizia feroce, personale, che non aspetta interventi dall’alto. Gli dèi greci, d’altronde, non sono tipi da avere l’ultima parola: litigano tra loro, si offendono, si distraggono. E Ulisse lo sa: il suo destino se lo costruisce da solo, passo dopo passo, con le sue mani.

La Bibbia e il peso di Dio

Nella Bibbia il tono cambia: c’è un solo Dio, e non è uno con cui si scherza. Abramo, per dire, prende il coltello per sacrificare il figlio Isacco solo perché Lui glielo chiede – e non discute. Giobbe, poveretto, si ritrova coperto di piaghe e senza un perché, ma alla fine piega la testa e dice: “Tu sai quel che fai”. E nel Nuovo Testamento arriva Gesù, che in quel Getsemani suda sangue ma sussurra: “Sia fatta la tua volontà”. Non c’è ribellione qui, non c’è l’astuzia di Ulisse. C’è invece una fiducia, una resa che non è debolezza, intendiamoci, ma un modo diverso di stare al mondo: credere che dietro il caos ci sia un disegno, anche se non lo si capisce. È un’idea che spiazza, forse, chi è abituato a pensare all’uomo come padrone del proprio destino.

Parallelismi e contrasti

Eppure, a guardarli bene, questi due mondi non sono poi così estranei. Prendiamo un Giacobbe, che con un trucco si prende la benedizione del fratello Esaù, o un Davide, che con una fionda mette ko il gigante Golia: ricordano per certi versi gli episodi di scaltrezza di Ulisse. Ma c’è una differenza importante: nella Bibbia, l’astuzia non è mai fine a sé stessa, serve a qualcosa che va oltre, a un piano che Dio ha già tracciato. Ulisse, invece, si batte per sé, per la sua Itaca, per la sua vendetta – e quella strage dei Proci, diciamolo, è un regolamento di conti che con il “porgi l’altra guancia” cristiano c’entra poco. Lì dove il greco reclama la sua giustizia, il Vangelo risponde: “Lascia fare a me, la vendetta è mia”, come dice Paolo ai Romani.

E poi c’è il tema del viaggio. Ulisse gira per mari ostili per tornare a casa, a quel che era suo; gli ebrei vagano nel deserto sognando una Terra Promessa che è più una promessa di futuro che un ricordo. Il greco guarda indietro, il credente guarda avanti. È una differenza sostanziale. Il tempo dei greci gira in tondo, quello della Bibbia corre dritto verso un finale, una redenzione, un giudizio.

Influenza culturale e reinterpretazione cristiana

Nel nostro Occidente, queste due voci hanno finito per parlarsi, a volte per litigare. Dante mette Ulisse all’Inferno, lo punisce per quella curiosità che lo spinge troppo lontano, quasi a voler dire che l’uomo non deve osare tanto. È il Medioevo cristiano che guarda il greco e gli dice: “Bello il tuo coraggio, ma attento a non sfidare l’ordine di Dio”. Poi arriva il Rinascimento, e di colpo Ulisse diventa un simbolo: l’uomo che esplora, che scopre, che non si ferma.

Uno sguardo su Dante

Se proviamo a sfogliare la Divina Commedia di Dante con un occhio all’Odissea e al mondo greco, ci accorgiamo subito che le tracce di quel passato sono lì, profonde, anche se non proprio evidenti a prima vista. Dante non leggeva Omero in greco – chi lo faceva nel Medioevo? – ma quel che gli arriva dell’epica classica passa attraverso i latini, soprattutto Virgilio con la sua Eneide, e un intreccio di racconti e commenti che circolavano all’epoca. È un’eredità che lui prende e rimescola, mettendoci dentro la sua visione cristiana, quella di un uomo del Trecento che guarda al mondo pagano con ammirazione, sì, ma anche con un bel po’ di cautela. Vediamo un po’ come funziona questo incontro tra due universi così lontani.

Ulisse nella Divina Commedia

Nell’opera di Dante troviamo Ulisse nell’Inferno, Canto XXVI, ficcato nell’ottava bolgia tra i consiglieri fraudolenti – non proprio un eroe da copertina. Dante non ha l’Odissea sotto mano, questo è chiaro; quello che sa di Ulisse gli arriva da Virgilio, da Cicerone, da Orazio, da una tradizione latina che dipinge l’eroe greco come un tipo astuto, sì, ma anche un po’ troppo furbo, uno che con il cavallo di Troia ha fatto il colpo grosso. Nella Commedia, Ulisse racconta a Dante e Virgilio del suo ultimo viaggio – una storia che Dante si inventa di sana pianta: tornato a Itaca, non si accontenta, vuole esplorare ancora, “divenir del mondo esperto”, dice, e convince i suoi a salpare verso l’ignoto. Finisce male, davanti al monte del Purgatorio, travolto da un mare che non perdona.

C’è qualcosa dell’Ulisse di Omero, certo: quella curiosità, quell’audacia. Ma Dante lo guarda con gli occhi di un cristiano: quel desiderio di sapere, quella “follia” – come la chiama lui stesso – diventa superbia, un passo oltre il limite che Dio ha messo per gli uomini. Omero lo avrebbe applaudito, forse; Dante invece lo manda all’Inferno. È interessante, no?, come lo stesso uomo possa essere un trionfo in un mondo e una rovina in un altro.

Virgilio come ponte tra mondo greco e cristiano

Poi c’è Virgilio, la guida di Dante nell’Inferno e nel Purgatorio. Lui è il ponte, il poeta dell’Eneide che porta sulle spalle tutta la tradizione omerica e la passa al Medioevo. Dante lo sceglie non a caso: è la voce della ragione, il simbolo di quel che i greci e i romani avevano di buono. Ma attenzione: nella Commedia, Virgilio non arriva fino in Paradiso, resta fuori perché pagano. E quando Ulisse parla, è Virgilio a fare da tramite, a spiegare a Dante chi è quel tipo avvolto dalle fiamme.

La tensione tra ragione e fede

Infine, c’è un altro pezzo del mondo greco che si fa strada in Dante: il gioco tra ragione e fede. Ulisse, con quel suo discorso famoso – “fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza” – sembra quasi un filosofo, uno che potrebbe piacere ad Aristotele. Ma Dante lo ferma: la ragione da sola non basta, senza la fede è un fuoco che brucia chi lo accende. È un’idea che viene dalla Scolastica, da gente come Tommaso d’Aquino, che aveva preso i greci e li aveva messi al servizio del cristianesimo. Ulisse, per Dante, è l’esempio di chi sbaglia strada: bello il suo slancio, ma senza Dio diventa un vicolo cieco.

Un intreccio che ci parla ancora

E allora, cosa ci resta di questo dialogo tra Dante, l’Odissea e il mondo greco? Un bel groviglio, direi, ma di quelli che fanno pensare. Dante ci mette del suo: ammira l’eroe greco – e chi non lo farebbe, con quel suo ardore per l’ignoto? – ma poi lo spedisce all’Inferno, perché per lui, uomo del Trecento, la curiosità senza fede è un vicolo cieco. È il Medioevo che guarda i greci e li corregge, che oppone al viaggio di Ulisse verso Itaca il cammino dei credenti verso una redenzione promessa.

Ma noi, oggi, possiamo permetterci di guardare tutto questo da un’altra angolazione. La ribellione di Ulisse, quel suo “fatti non foste a viver come bruti”, ha un sapore che non ha bisogno di dèi per brillare: è l’uomo che si basta, che cerca risposte senza aspettare che qualcuno gliele serva dall’alto.